Grundlagen

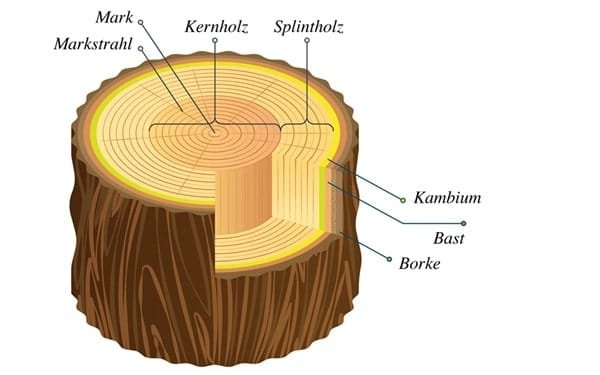

Aufbau des Holzes

Ein Baum wird vom äußeren bis zum Kern wie folgt aufgeteilt:

- Borke

- Bast

- Kambium

- Splintholz

- Kernholz

- Markröhre

-> Borke

Bei der Borke handelt es sich um die abgestorbene Außenrinde. Sie schützt das Innere des Baumes vor Witterung, Schädlingen und mechanischen Schäden.

-> Bast

Der Bast ist die Innenrinde, welche lebende Zellen enthält. Er leitet Nährstoffe, welche in den Blättern durch Photosynthese produziert werden, in den Baum.

-> Kambium

Das Kambium ist eine dünne Zellschicht zwischen Bast und Splintholz. Es ist für das Dickenwachstum des Baumes verantwortlich. Nach außen wird das Bast und nach innen Holzzellen gebildet.

-> Splintholz

Ist das hellere Holz des Baumes und besteht aus lebenden Zellen für den Transport von Wasser und Nährstoffen aus den Wurzeln zu den Blättern. Ebenfalls speichert es Nährstoffe.

-> Kernholz

Bei dem Kernholz handelt es sich um das dunklere, innere Holz des Baumes. Es besteht aus toten Zellen, gibt dem Baum Stabilität und trägt eingelagerte Gerbstoffe, wodurch es weniger anfällig gegen Fäulnis und Schädlingen ist.

-> Markröhre

Die Markröhren, auch Markstrahlen genannt, verlaufen vom Kern des Baumes in Richtung Bast. Sie sind für den Transport und die Speicherung von Nährstoffen quer durch die Stammachse verantwortlich und verleihen dem Holz eine gewisse Festigkeit.

Die Jahresringe

Hierbei handelt es sich um die Abzeichnung der unterschiedlichen Wachstumsbedingungen im Verlaufe eines Jahres.

-> Frühholz

Im Frühjahr bildet sich das Frühholz aus. Durch das reiche Nahrungsangebot kann der Baum schnell wachsen, wodurch sich dieser Holzanteil hell ausbildet. Dieses Holz ist wichtig für den Transport von Wasser längs der Stammachse (von Wurzeln zur Baumkrone)

-> Spätholz

Das Spätholz hingegen wird im Sommer gebildet und zeichnet sich durch den langsameren Wuchs dunkel ab. Dieses Holz verleiht dem Baum seine Festigkeit.

Farbgebung von Splint- und Kernholz

-> Obligatorischer Farbkern

Baum mit farbaktiven Inhaltsstoffen führt dazu, dass das Kernholz dunkel abgebildet wird.

-> Reifholz

Keine farbaktiven Inhaltsstoffe vorhanden, wodurch das Kernholz gleich hell erscheint wie das Splintholz und schwierig voneinander zu unterscheiden ist.

Holzquerschnitte Laubholz und Nadelholz

-> Laubholz

Große Poren im hellen Frühholz des äußeren Splintholzes

-> Nadelholz

Kleine Poren in sehr großer Anzahl im hellen Frühholz des äußeren Splintholzes

Anisotropie des Holzes

Die Anisotropie des Holzes beschreibt die Tatsache, dass Holz je nach Richtung unterschiedliche Eigenschaften besitzt. Diese Besonderheit resultiert aus seiner natürlichen Struktur, die durch die Anordnung der Holzfasern und Zellwände bestimmt wird. Um dies bildhaft zu veranschaulichen, kann man sich Holz wie ein Bündel von Trinkhalmen oder Spaghetti vorstellen, das in drei Hauptorientierungen betrachtet werden kann:

-> Faserrichtung (longitudinal)

Betrachtung des Holzes in Faserrichtung. Verhalten von Belastbarkeit, Kriech- und Schwindverhalten:

- 100:1

-> Richtung Markstrahlen (radial)

Betrachtung des Holzes von Borke zum Kern. Sozusagen entlang der Markstrahlen. Nicht für konstruktiven Holzbau geeignet. Verhalten von Belastbarkeit, Kriech- und Schwindverhalten:

- 10:1

-> Richtung Jahrringe (tangential)

Betrachtung des Holzes von Borke zu Borke, also quer zur Faser. Besonders baurelevant. Verhalten von Belastbarkeit, Kriech- und Schwindverhalten:

- 6:1

Hauptschintte des Holzes

Bei den Hauptschnitten wird das Holz in einen Querschnitt und zwei Längsschnitte unterteilt. Die Betrachtung ist grundlegend der oben beschriebenen Anisotropie des Holzes:

-> Querschnitt (Hirnschnitt)

Auf der Querschnittsfläche sind die Jahrringe und der Holzstrahlenverlauf erkennbar. Laubhölzer haben stärker entwickelte Holzstrahlen als Nadelhölzer.

-> Radialschnitt (Längsschnitt)

Verläuft durch die Stammachse, angeschnittene Holzstrahlen werden als Spiegel bezeichnet.

-> Tangentialschnitt (Längsschnitt)

Verläuft parallel zur Längsachse. Wird auch als Flader- oder Brettschnitt bezeichnet.

Chemische Zusammensetzung von Holz

-> Hauptbestandteile

- Lignin

- Holocellulose

- Cellulose

- Holzpolyosen

- Hexosane

- Pentosane

-> Nebenbestandteile

primäre

- Fette

- Stärke

- Zucker

- Eiweiß

sekundäre

- Kernholzstoffe

- Mineralstoffe

- Gerbstoffe

- Farbstoffe

- Harze

- Etherische Öle

- Alkaloide

- Kautschuk

Holzarten

Laubhölzer (Europa)

Nadelhölzer (Europa)

-> Stiel- oder Traubeneiche

Eigenschaften: hartes Holz mit ausgezeichneten Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften, hoher Abnutzungswiderstand, allgemein gutes Stehvermögen, leicht und sauber zu verarbeiten, Splintholz sehr pilzanfällig

Imprägnierbarkeit: Splintholz ja, Kernholz nein

Typische Rohdichte: 0,71 g/cm³

Verwendung: Brücken, Weichenschwellen, Rammpfähle, Parkett, Innenausbau

-> Fichte (KVH)

Eigenschaften: weiches und elastisches Holz, nach Trocknung gutes Stehvermögen bei geringer Dauerfestigkeit

Imprägnierbarkeit: Splintholz schwierig, Kernholz nein

Typische Rohdichte: 0,46 g/cm³

Verwendung: Vielseitig, Fenster bis hin zu Brettschichtträger

-> Robinie

Eigenschaften: hartes Holz mit ausgezeichneten Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften, hoher Abnutzungswiderstand, allgemein gutes Stehvermögen, sehr dauerhaft ohne Chemie, gutes Pfahlholz

Imprägnierbarkeit: Splintholz ja, Kernholz nein

Typische Rohdichte: 0,74 g/cm³

Verwendung: wegen schlechten Verfügbarkeit und Stammform als Pfahlholz und Spielgeräte

-> Kiefer

Eigenschaften: mäßig hart, gute Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften, gutes Stehvermögen sowie geringe Verwindungsempfindlichkeit, Splintholz stark bläueempfindlich

Imprägnierbarkeit: Splintholz ja, Kernholz nein

Typische Rohdichte: 0,52 g/cm³

Verwendung: Bau- und Konstruktionsholz, Fenster, Türen, Spanplatten

-> Rotbuche

Eigenschaften: schweres Holz mit hohen Festigkeitseigenschaften, stark schwindend und geringes Stehvermögen, wenig dauerhaft

Imprägnierbarkeit: Splintholz ja, Kernholz ja, Rotkern nein

Typische Rohdichte: 0,71 g/cm³

Verwendung: Möbel, Innenausbau, Treppen, Parkett, Sperrholz

-> Lärche (Eichenersatz)

Eigenschaften: härtestes einheimische Nadelholz, bis gutes Stehvermögen, unter Wasser von hoher Dauerhaftigkeit, gut chemikalienbeständig

Imprägnierbarkeit: Splintholz wenig, Kernholz nein

Typische Rohdichte: 0,60 g/cm³

Verwendung: sehr gutes Bau- und Konstruktionsholz, Spezialholz für Chemikalien

-> Edelkastanie

Eigenschaften: hartes Holz mit gutem Stehvermögen nach Trocknungszeit, natürliche Dauerhaftigkeit wie Eiche

Imprägnierbarkeit: Splintholz teilweise, Kernholz nein

Typische Rohdichte: 0,59 g/cm³

Verwendung: Lawinenverbau und Parkett

-> Douglasie

Eigenschaften: hartes Holz mit Festigkeitseigenschaften besser als Fichte und Kiefer, gutes Stehvermögen

Imprägnierbarkeit: Splintholz mäßig bis schwer, Kernholz nein

Typische Rohdichte: 0,51 g/cm³

Verwendung: Bau- und Konstruktionsholz, Balkone und Außenbekleidung

Weitere Hölzer (außereuropäisch, sonstige)

-> Massaranduba

Eigenschaften: extrem hart und sehr hohe Dauerhaftigkeit gegen Holzzerstörer, stark schwindend und neigt zum verwerfen

Imprägnierbarkeit: kaum möglich

Typische Rohdichte: 1,00 g/cm³

Verwendung: schweres Konstruktionsholz, Terrassen, Brücken

-> Teak

Eigenschaften: sehr gutes Stehvermögen, geringes Schwinden und Quellen, gegen Pilze sehr dauerhaft

Imprägnierbarkeit: sehr schwer

Typische Rohdichte: 0,68 g/cm³

Verwendung: Fußböden, Möbel, Schiffsbau

-> Thermisch modifiziert (TMT)

Herstellung: Vergütung durch Einwirkung von Wärme (160 – 230 °C) bei reduziertem Sauerstoffgehalt

Eigenschaften: hohe Pilzresistenz, Dunkelfärbung und geringere Festigkeit sowie Elastizität, kein Harzaustritt (sonst Mangel)

Verwendung: Fassadenbekleidung, Fenster, Außentüren, Pergolen

-> Chemisch modifiziert (CMT)

Herstellung: Durch Acetylierung und Furfurylierung

Eigenschaften: hohe Pilzresistenz, Dunkelfärbung und geringere Festigkeit sowie Elastizität

Verwendung: Fassadenbekleidung, Fenster, Außentüren, Pergolen

Sortierklassen nach DIN 4074

Sortierklassen/-merkmale

Da es sich bei Holz um ein Naturprodukt handelt, unterliegt die Qualität einer ständigen Schwankung. Aus diesem Grund ist es zwingend erforderlich, das Holz zu sortieren, damit nicht nur die geeignete Holzart, sondern auch ein Holz in entsprechender Qualität ausgewählt werden kann.

-> Festigkeit

Sortierung des Holzes durch visuelle Beurteilung hinsichtlich der Festigkeit in die Klassen:

- S7 – geringe Tragfähigkeit (= C 16 M früher GK III),

- S10 – übliche Tragfähigkeit (= C 24 M früher GK II),

- S13 – überdurchschnittliche Tragfähigkeit (= C 30 M früher GK I),

- Kürzel K bedeutet Nutzung vorwiegend Hochkant

Maschinelle Sortierung hinsichtlich Biegefestigkeit in N/mm²:

- Nadelholz C (coniferous)

- Laubholz D (deciduous)

Beispiel:

- Kantholz DIN 4074 – S 10 TS – FI

- (visuell sortiertes Kantholz, Sortierklasse S10, trockensortiert, aus Fichte)

-> Äste

Die Klassen S7 und S10 sind die Hauptqualitätsstufen, die in der DIN 4074-1 für Bauholz definiert sind. Sie werden anhand verschiedener Kriterien unterschieden, die die Tragfähigkeit und Qualität des Holzes betreffen.

|

Kriterium

|

S7 (niedrigere Qualität)

|

S10 (höhere Qualität)

|

|---|---|---|

|

Größe der Äste

|

Größere Äste erlaubt

|

Kleinere Äste mit engeren Grenzwerten erlaubt

|

|

Anzahl der Äste

|

Mehr Äste zulässig

|

Weniger Äste erlaub, da diese die Festigkeit erhöhen

|

|

Lage der Äste

|

Äste in tragenden Bereichen können problematisch sein, aber toleriert

|

Strengere Anforderungen an die Position der Äste

|

|

Asttypen

|

Auch leicht lose oder ungesunde Äste erlaubt

|

Nur gesunde, feste Äste zulässig

|

|

Risse und Holzfehler

|

Risse und Fehler dürfen vorkommen, aber in begrenztem Ausmaß

|

Risse und Fehler sind stark eingeschränkt

|

|

Krümmung

|

Größere Verformungen toleriert

|

Geringere Krümmung erlaubt

|

Verwendung der sortierten Hölzer:

- S7:

- Geeignet für einfachere, weniger belastete Bauteile.

- Wird häufig in Nebenstrukturen oder bei geringer statischer Belastung verwendet, z. B. für nicht tragende Teile.

- S10:

- Eignet sich für tragende und stärker belastete Bauteile, z. B. Dachstühle, Balken oder tragende Konstruktionen.

- Höhere Anforderungen an die Festigkeit und Stabilität, daher für anspruchsvollere Bauprojekte vorgesehen.

-> Risse

Die Risse werden unterteilt in:

- Blitzrisse (Blitzeinschlag)

- Ringschäle (Pilzbefall)

- Schwindrisse (ungleichmäßiges Schwinden beim Trocknen)

- Frostriss (Rissbildung durch Frost)

- Lastriss (zu hohe Spannungsspitzen)

- Kernriss (Vorbildung am lebenden Baum)

Blitz-, Frost-, Ring- und Kernrisse sind nicht zulässig. Derart sortierte Hölzer dürfen nicht für Maßnahmen gemäß DIN 4074-1 verwendet werden.

Berechnet wird das Sortiermerkmal R wie folgt:

- R = (l1+l2+l3)/rges

- rges -> Gesamtzahl der Risse

- lx -> Risstiefe eines Risses

-> Jahrringbreite

Holz mit breiten Jahrringen entsteht oft bei schnell wachsendem Holz, beispielsweise bei jungen Bäumen oder Plantagenholz. Dieses Holz ist weniger dicht und damit auch weniger druck- und zugfest. Es wird der Klasse S7 zugeordnet, die für weniger belastete Bauteile wie Innenausbau oder einfache Konstruktionen gedacht ist. Hier sind größere Jahrringbreiten zulässig, da die Festigkeitsanforderungen geringer sind.

Für die Klasse S10, die für tragende und stärker belastete Bauteile vorgesehen ist, wird Holz mit schmaleren Jahrringen benötigt. Solches Holz stammt von langsam wachsenden Bäumen, ist dichter und somit fester. Die höhere Festigkeit ist notwendig, um den statischen Anforderungen gerecht zu werden.

Die Jahrringbreite ist also ein Indikator für die Holzqualität. Schmalere Jahrringe, wie sie für S10 erforderlich sind, weisen auf ein Holz hin, das höhere Belastungen tragen kann. Holz mit breiteren Jahrringen, wie es bei S7 zugelassen ist, eignet sich hingegen für weniger anspruchsvolle Anwendungen. Dies zeigt, wie das Wachstum des Baumes und die Struktur des Holzes die Verwendungsmöglichkeiten beeinflussen.

Makroskopisch betrachtet, lassen sich Laubhölzer von Nadelhölzern durch die unterschiedlichen Poren gut voneinander unterscheiden. Insbesondere bei Laubhölzern sind markante Poren vorhanden:

- Ringporig: große Frühholzgefäße verlaufen ringförmig entlang der Jahrringgrenze. Besonders fest, sichtbar strukturierte Oberfläche, gute Dauerhaftigkeit. Beispiele sind Eiche, Esche und Ulme.

- Halbringporig: Übergang zwischen ring- und zerstreutporig. Gefäße sind im Frühholz noch deutlich erkennbar. Beispiele sind Kirschbaum, Nussbaum.

- Zerstreuporig: Gleichmäßig kleine Gefäße über den gesamten Jahrringquerschnitt verteilt. Geringere Festigkeit als bei den ringporigen Hölzern. Beispiele sind Pappel, Buche und Ahorn.

-> Krümmung

Die Krümmung beschreibt, wie stark ein Holzstück entlang seiner Längsachse gebogen oder verzogen ist. Krümmung kann durch ungleichmäßiges Trocknen, Wachstumsfehler oder unsachgemäße Lagerung entstehen. Sie beeinträchtigt die Verwendbarkeit des Holzes, da gebogene oder verzogene Teile nicht plan aufliegen oder sich unter Belastung verformen können.

- S7: Eine größere Krümmung ist in dieser Klasse zulässig. Holz mit moderaten Abweichungen von der Geradheit kann immer noch in weniger kritischen Bereichen verwendet werden, z. B. bei nicht tragenden oder sekundären Konstruktionen.

- S10: Hier gelten strengere Anforderungen. Holz muss weitgehend gerade sein, da eine Krümmung die Stabilität und die Belastbarkeit in tragenden Bauteilen, wie Balken oder Dachstühlen, erheblich beeinträchtigen kann.

Die Begrenzung der Krümmung ist wichtig, um die Formstabilität und die gleichmäßige Kraftübertragung in Bauwerken sicherzustellen. Insbesondere in der Klasse S10 muss Holz den Anforderungen an Maßhaltigkeit und Belastbarkeit entsprechen, weshalb nur minimal gekrümmtes Material zugelassen wird.

-> Insektenfraß

Insektenfraß bezieht sich auf sichtbare Spuren von holzzerstörenden Insekten, wie Fraßgänge oder Bohrlöcher im Holz. Diese Spuren wirken sich negativ auf die Tragfähigkeit und Haltbarkeit des Holzes aus, da sie die Struktur schwächen und die Festigkeit beeinträchtigen können.

- S7: Holz mit Insektenfraß ist bis zu einem gewissen Grad zulässig. Solange die Fraßgänge nur oberflächlich sind und keine wesentliche Schwächung der Holzstruktur verursachen, kann das Holz dieser Klasse zugeordnet werden. Es wird in weniger belasteten Bereichen eingesetzt, wo kleine Schwächen toleriert werden können.

- S10: In dieser Klasse ist Insektenfraß deutlich strenger begrenzt. Nur minimale oder keine sichtbaren Spuren von Insekten sind erlaubt, da solche Schwächungen die hohen Anforderungen an die Tragfähigkeit nicht erfüllen würden. Holz mit stärkerem Insektenbefall wird ausgeschlossen.

Insektenfraß ist ein entscheidender Faktor für die Qualität des Holzes, insbesondere wenn es um tragende Konstruktionen geht, da selbst kleine Schwächen an kritischen Stellen die Stabilität beeinträchtigen können.

-> Dauerhaftigkeit

Die Dauerhaftigkeitsklassen beziehen sich auf die natürliche Eigenschaft eines Kernholzes, einem Schädlingsangriff zum größten Teil zu widerstehen. Folgende Einteilungen gibt es:

- DC 1 -> sehr dauerhaft (Robinie)

- DC 2 -> dauerhaft (Eiche, Robinie)

- DC 3 -> mäßig dauerhaft (Kiefer, Lärche, Douglasie)

- DC 4 -> wenig dauerhaft (Kiefer, Lärche, Douglasie, Fichte, Tanne)

- DC 5 -> nicht dauerhaft (Rotbuche)

Gebrauchsklassen nach DIN 68800

Die DIN 68800 regelt den Holzschutz in Abhängigkeit von der Nutzung und den Umgebungsbedingungen des Holzes. Die Gebrauchsklassen (GK) beschreiben, wie stark das Holz potenziell durch Feuchtigkeit, Pilze oder Insekten gefährdet ist und welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind.

-> GK 0 – Holz ohne Gefährdung

Holz, das weder in Kontakt mit Feuchtigkeit noch mit dem Erdreich kommt und vollständig trocken bleibt.

- Beispiele: Innenausbau wie Möbel oder Wandverkleidungen in trockenen Räumen.

- Schutzmaßnahmen: Keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen notwendig.

-> GK 1 – Holz im Innenbereich (trocken)

Holz in Räumen mit kontrollierter Luftfeuchtigkeit, das keiner Feuchtigkeitsaufnahme ausgesetzt ist.

- Beispiele: Tragende Bauteile in Wohnräumen (z. B. Dachstühle).

- Schutzmaßnahmen: Keine besonderen Maßnahmen, solange die Konstruktion trocken bleibt.

-> GK 2 – Holz im Innenbereich mit gelegentlicher Befeuchtung

Holz, das gelegentlich Feuchtigkeit ausgesetzt sein kann, aber die Möglichkeit hat, wieder abzutrocknen.

- Beispiele: Holz in unbeheizten Räumen oder Dachböden mit höherer Luftfeuchtigkeit.

- Schutzmaßnahmen: Konstruktiver Holzschutz, z. B. Belüftung und Verwendung geeigneter Holzarten.

-> GK 3 – Holz im Außenbereich ohne Erdkontakt

Holz, das Feuchtigkeit und Witterung ausgesetzt ist, aber keinen direkten Kontakt mit dem Boden hat.

- Unterteilung:

- GK 3.1: Holz kann nach Feuchtigkeitsaufnahme austrocknen (z. B. Zäune).

- GK 3.2: Holz bleibt länger feucht (z. B. Holzfassaden ohne Schutz vor Regen).

- Beispiele: Balkonbrüstungen, Fassadenverkleidungen.

- Schutzmaßnahmen: Einsatz von Holzschutzmitteln oder witterungsbeständigen Holzarten (z. B. Lärche).

-> GK 4 – Holz mit Erdkontakt oder dauernder Wassereinwirkung

Holz, das ständig oder häufig Feuchtigkeit ausgesetzt ist, z. B. durch Boden- oder Wasserkontakt.

- Beispiele: Terrassenunterkonstruktionen, Gartenzäune, Pfähle.

- Schutzmaßnahmen: Druckimprägnierung, Auswahl resistenter Holzarten (z. B. Robinie, Eiche).

-> GK 5 – Holz in Salzwasser

Holz, das dauerhaft in Kontakt mit Salzwasser steht, wodurch es extremen Bedingungen ausgesetzt ist.

- Beispiele: Pfähle und Konstruktionen in maritimen Bereichen.

- Schutzmaßnahmen: Verwendung hochresistenter Holzarten oder spezieller Schutzmaßnahmen (z. B. chemische Holzschutzbehandlung).

Holzfeuchte

Übersicht

Grundlegend: Holz sollte nicht zu trocken und nicht zu feucht eingebaut werden. Gegebenenfalls ist das Holz vor Einbau zu trocknen. Idealerweise wird das Holz mit der Feuchte eingebaut, welche sich in der nachfolgenden Nutzung einstellt. Dies reduziert Schwinden und Quellen, was wiederum Folgeschäden reduziert.

- 0 % -> darrtrockenes Holz

- ca. 15 % -> luftgetrocknetes Holz

- ca. 30 % -> Fasersättigung

- 100-150 % -> saftfrisches Holz

- ca. 200 % -> wassergesättigtes Holz

Fasersättigung

Nachfolgend eine Übersicht bezüglich der Fasersättigung von: befestigungsfuchs.de. Der Fasersättigungsbereich beträgt wie folgt:

- europäische Holzarten 28 – 35 %

- Nadelholz 30 %

- farbkernhaltige Laubhölzer 22 – 24 %

-> Problematisch

- Quellen, Zunahme von Dimension und Volumen

- Abnahme Festigkeit ein E-Modul

- Abnahme Dampfsperrwert

-> Unproblematisch

- keine Volumenänderung, dadurch Dimensionsstabil

- keine Veränderung von Festigkeitseigenschaften

Gleichgewichtsfeuchte

Die relative Luftfeuchte ist von Temperatur und absoluter Luftfeuchte abhängig. Je nach relativer Luftfeuchte, stellt sich bei Holzen auf Grund der Wasseraufnahme und -abgabefähigkeit eine Gleichgewichtsfeuchte ein. Insbesondere bei Schadfällen kann durch Messung der Holzfeuchte und Kenntnis der Raumklimadaten sowie der gemessenen Holzart zweifelsfrei Feuchtigkeit nachgewiesen werden. Generell gilt, dass eine Holzfeuchte ab 20 % als problematisch für die Dauerhaftigkeit gilt

Beispiel Fichte bei 20 °C Holztemperatur:

- 50 % rel. Feuchte der Luft = 9,2 % Holzfeuchte

- 85 % rel. Feuchte der Luft = 18 % Holzfeuchte

Ausgleichsfeuchte nach Nutzungsklasse (NKL)

Nutzungsklasse 1:

- allseitig geschlossene und beheizte Bauwerke (Raumluftfeuchte kleiner 65 %)

- Holzfeuchte: 5 – 15 %

Nutzungsklasse 2:

- überdachte offene Bauwerke (Raumluftfeuchte kleiner 65 %)

- Holzfeuchte: 10 – 20 %

Nutzungsklasse 3:

- witterungsbeanspruchte Konstruktionen

- Holzfeuchte: 12 – 24 %

Schwinden und Quellen

Durch Änderung der Feuchte in Holz schwindet und quillt dieses. Dies bedeutet, dass die Dimension und das Volumen, aber auch die Form Änderungen unterliegt. Das Schwind- und Quellverhalten ist insbesondere nach Schnittart unterschiedlich. Grundlegend gilt, dass das Schwind- und Quellverhalten proportional mit der Holzfeuchte folgt.

Als Faustformel gilt:

- longitudinal -> 0,1 %

- radial -> 5 %

- tangential -> 10 % (besonders baurelevant)

Schwindformen in Abhängigkeit Anisotropie

Auf Grund der stellenweise starke Verformung, ist es wichtig zu beachten, in welcher Richtung das Holz verbaut wird. Ein Wechsel je Lage von links nach rechts ist zu berücksichtigen.

-> Seitenbrett

Geringe Formstabilität. Bei der rechten Seite handelt es sich um die wölbende.

-> Mittelbrett

Querschnitt wird trapezförmig

-> Kernbrett

beste Formstabilität

-> Kantholz

keine Formstabilität

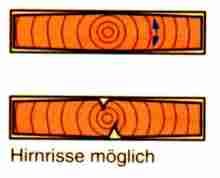

Risse im Detail

-> Schwindrisse

Schwindrisse entstehen durch das natürliche Trocknungsverhalten von Holz. Wenn die Holzfeuchtigkeit sinkt, schwindet das Holz. Dabei trocknet die äußere Schicht schneller als das Innere, was Spannungen verursacht und Risse auslösen kann.

- Lage: Meist an den Stirnseiten oder Oberflächen, wo die Feuchtigkeit zuerst entweicht.

- Ursachen: Ungleichmäßige Trocknung, zu schnelles Trocknen, große Querschnitte.

- Gefahr: Kann die Tragfähigkeit mindern, wenn die Risse tief oder großflächig sind.

-> Rissbildung in Kanthölzern

Kanthölzer, aufgrund ihrer größeren Querschnitte, sind besonders anfällig für Rissbildung:

- Ursachen:

- Große Spannungen zwischen dem inneren und äußeren Holzbereich.

- Ungleichmäßiges Schwinden entlang der Jahrringe.

- Wachstumsfehler im Holz, die Spannungen verstärken können.

- Typische Risse:

- Kernrisse: Risse, die vom Kern ausgehen, vor allem bei Brettern und Kanthölzern.

- Randrisse: An der äußeren Holzschicht entlang der Längsachse.

- Trocknungsrisse: Meist oberflächliche Risse durch schnelle Trocknung.

-> Risstiefen

Die Tiefe der Risse ist entscheidend für die Beurteilung der Holzqualität:

- Oberflächliche Risse: Bis zu einem gewissen Maß unkritisch, besonders wenn sie nicht tief in die Struktur eindringen.

- Tiefergehende Risse: Wenn Risse den Querschnitt wesentlich schwächen, können sie die Tragfähigkeit beeinträchtigen und werden als Mangel betrachtet.

- DIN 4074-1 Grenzwerte: Die Norm erlaubt Schwindrisse, solange sie nicht die Festigkeit des Holzes gefährden. Für tragende Bauteile gelten dabei besonders strenge Vorgaben.

-> Wann gelten Risse als Mangel?

Risse werden als Mangel betrachtet, wenn sie:

- Die Tragfähigkeit beeinträchtigen:

- Tiefe Risse, die mehr als ein Drittel der Querschnittstiefe durchdringen, können die Stabilität gefährden.

- Stark sichtbar sind und die Ästhetik stören:

- Vor allem bei sichtbaren Bauteilen, wie Fachwerk oder Fassadenverkleidungen.

- Zu Feuchtigkeitseintritt führen:

- Offene Risse erhöhen das Risiko von Pilzbefall und Holzzerstörung.

- Sicherheitsrelevante Funktionen gefährden:

- Insbesondere bei tragenden Konstruktionen oder bei dynamischen Belastungen.

-> Empfehlungen gegen Rissbildung

- Sorgfältige Trocknung:

- Langsame und kontrollierte Trocknung, um Spannungen zu minimieren.

- Holzauswahl:

- Verwendung von Hölzern mit weniger stark ausgeprägtem Kern (z. B. Lärche).

- Konstruktiver Holzschutz:

- Vermeidung von direkter Feuchtigkeitsaufnahme durch Oberflächenbehandlungen und Schutzmaßnahmen.

- Risssanierung:

- Bei sichtbaren Bauteilen können Risse mit speziellen Holzfüllern oder Leim repariert werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.

Gefährdung von Holz

Übersicht

Abiotische Einwirkungen:

- Chemische Einwirkungen

- Physikalische Einwirkungen

Biotische Einwirkungen:

- Holz zerstörende Pilze

- Holz verfärbende Pilze

- Holz zerstörende Insekten

- Sonstige Organismen

Pilze (Auszug)

Damit Pilze schädigend oder verfärbend agieren können, ist eine langfristige Holzfeuchte von mehr als 20 % notwendig. Neben der Feuchtigkeit benötigen Pilze zum Wachsen Nahrung.

-> Echter Hausschwamm

Der Echte Hausschwamm ist einer der gefährlichsten Holzzerstörer in Gebäuden. Er befällt vor allem feuchtes Holz, kann jedoch Feuchtigkeit im Mauerwerk transportieren und dadurch auch trockenes Holz infizieren.

- Gefährdung:

- Baut Lignin und Zellulose ab, wodurch das Holz seine Tragfähigkeit verliert (Braunfäule).

- Verursacht eine charakteristische, würfelartige Zerfallsstruktur des Holzes.

- Kann sich auch in trockenen Umgebungen weiter ausbreiten, wenn Feuchtigkeit nachgeführt wird.

- Erkennungsmerkmale:

- Myzel mit watteartigem, weißlichem bis graubraunem Aussehen.

- Fruchtkörper: Rotbraun mit welligem Rand und weißem Überzug.

- Typischer Geruch nach „Pilzen“ oder „Moder“.

-> Blättling

Blättlinge sind eine Gruppe von Holz zerstörenden Pilzen, die sowohl im Außen- als auch im Innenbereich vorkommen können. Sie verursachen in der Regel Braunfäule und betreffen vor allem verbautes Holz.

- Gefährdung:

- Zersetzen die Zellulose im Holz, wodurch es spröde und brüchig wird.

- Besonders gefährlich für tragende Holzbauteile wie Balken und Pfosten.

- Erkennungsmerkmale:

- Fruchtkörper erscheinen als flache, konsolenförmige Gebilde an der Holzoberfläche.

- Farbe variiert von hellbraun bis dunkelbraun oder graubraun.

- Holz wird rissig, spröde und verliert seine Tragfähigkeit.

-> Bläuepilze

Bläuepilze sind technisch gesehen keine Holzzerstörer, sondern Verfärbungspilze. Sie greifen das Holz an, ohne die Tragfähigkeit zu beeinträchtigen, wirken jedoch ästhetisch und schützend problematisch.

- Gefährdung:

- Befallen vor allem Nadelholz wie Kiefer und Fichte.

- Verfärben das Holz (meist blau bis grau).

- Machen das Holz anfälliger für Feuchtigkeit und damit für Pilz- oder Insektenbefall.

- Erkennungsmerkmale:

- Oberflächliche blaue bis graue Verfärbung des Holzes.

- Keine Veränderung der Holzstruktur oder der Festigkeit.

Insekten (Auszug)

-> Hausbock (Hylotrupes bajulus)

Der Hausbock ist einer der gefährlichsten Holzschädlinge in Gebäuden. Seine Larven fressen im Holz und können die Tragfähigkeit massiv beeinträchtigen.

- Gefährdung:

- Befällt vor allem Nadelhölzer (z. B. Fichte, Kiefer) im Splintholzbereich.

- Besonders problematisch in Dachstühlen, Fachwerkhäusern und anderen tragenden Holzbauteilen.

- Zerstört die Zellstruktur und schwächt das Holz mechanisch.

- Erkennungsmerkmale:

- Austrittslöcher: Oval und ca. 6–10 mm groß.

- Fraßmehl: Fein, staubig, oft in der Nähe der Austrittslöcher.

- Larvengänge im Holz (oft verborgen).

-> Gewöhnlicher Nagekäfer (Anobium punctatum)

Der Gewöhnliche Nagekäfer, oft als „Holzwurm“ bekannt, ist weit verbreitet und befällt vor allem ältere, feuchtere Holzbauteile.

- Gefährdung:

- Befällt Laub- und Nadelholz, insbesondere in feuchten Räumen (z. B. Kellern, Dachböden).

- Fraßgänge schwächen die Struktur, wenn der Befall unbehandelt bleibt.

- Erkennungsmerkmale:

- Austrittslöcher: Rund, ca. 1–2 mm Durchmesser.

- Fraßmehl: Feinkörnig und körniger als beim Hausbock.

- Charakteristisches Knabbergeräusch der Larven bei Aktivität.

-> Splintholzkäfer (Lyctus brunneus)

Der Splintholzkäfer befällt fast ausschließlich das Splintholz von Laubhölzern, insbesondere Eiche, Esche und andere poröse Holzarten.

- Gefährdung:

- Zerstört das Splintholz, während das Kernholz unbeschädigt bleibt.

- Befällt oft Möbel, Parkett und andere Holzprodukte im Innenbereich.

- Erkennungsmerkmale:

- Austrittslöcher: Rund, ca. 1–3 mm groß.

- Fraßmehl: Mehlfein, oft in Gängen sichtbar.

- Holzoberfläche bleibt intakt, während das Innere zerfressen ist.

Bekämpfungsmaßnahmen

-> Pilze

Feuchtigkeitsmanagement:

- Beseitigung von Feuchtigkeitsquellen (z. B. undichte Dächer, Wasserleitungen).

- Holz trocken halten (Holzfeuchte unter 20 %, idealerweise unter 12 %).

Entfernung und Austausch:

- Stark befallenes Holz und angrenzende Materialien entfernen, insbesondere bei Echtem Hausschwamm.

- Ersatz durch geeignetes, imprägniertes Holz.

Chemische Behandlung:

- Anwendung von Fungiziden zur Bekämpfung von Myzel und Sporen.

- Desinfektion der umliegenden Bauteile, vor allem bei Mauerwerk.

-> Insekten

Trockenhaltung:

- Senkung der Holzfeuchtigkeit unter 12 %, um Larvenwachstum zu stoppen.

- Verbesserung der Belüftung in feuchten Räumen (z. B. Keller, Dachboden).

Mechanische Maßnahmen:

- Entfernen und Ersetzen von stark befallenem Holz.

- Auffüllen von Fraßgängen bei leichten Schäden (z. B. mit Holzspachtel).

Chemische Behandlung:

- Verwendung von Insektiziden durch Oberflächenbehandlung, Injektion oder Begasung.

- Vorbeugende Schutzmittelanwendung bei gefährdetem Holz.

Thermische Behandlung:

- Erhitzen des Holzes auf über 55 °C zur Abtötung von Larven und Eiern.

- Alternative Verfahren wie Mikrowellenbehandlung bei lokal begrenztem Befall.

Baulicher Holzschutz

Definition des Holzschutzes

Anwendung von Maßnahmen, die eine Wertminderung oder Zerstörung von Holz und Holzwerkstoffen, insbesondere durch Pilze und sowie Meerestiere, verhüten sollen, um eine lange Gebrauchsdauer zu erzielen.

Schutzprinzipien im Holzschutz

- Baulicher Holzschutz (Konstruktion)

- Chemischer Holzschutz

- Physikalischer Holzschutz (Dachüberstand)

- Biologischer Holzschutz (Insekten/Parasiten)

- Technischer Holzschutz (Holztrocknung)

- Integrierter Holzschutz (Kontrollieren und beobachten)

- Natürlicher Holzschutz (natürliche Dauerhaftigkeit)

- Organisatorischer Holzschutz (Abplanen während Bauphase)

Maßnahmen zur Schadensvermeidung

-> Grundsätzliche Maßnahmen

- sorgfältige Planung

- Vermeidung von Feuchteeinflüssen aus Transport, Lagerung, Montage

- Holz mit dem Feuchtegehalt einbauen, der während der Nutzung zu erwarten ist

- Vermeidung von Tauwasser

- Vermeidung von hoher Baufeuchte

- Fernhalten oder schnelles Ableiten von Niederschlagswasser

-> Maßnahmen gegen holzzerstörende Pilze

- ausreichende Dachüberstände

- Stauwasser vermeiden

- Haarfugen vermeiden, 6 mm Abstand zu bewitterten Bauteilen

- Begrenzung der Rissbildung

- Hirnholz abdecke

-> Hinweise zur Sockelausbildung

- Spritzschutzbereich von 30 cm beachten (darunter befindliche Platten dürfen nicht über Holz hinausragen)

- Bitumenbinden im Sockelbereich, gegen Erdfeuchte

- Ggf. horizontale Schalungen (Opferbretter) anordnen

- Sockel im Bestfall zurückspringen lassen, mit Tropfkante

Tauwasserschutz

-> Diffusion

Bei Diffusion handelt es sich um Wasserdampf, welcher ein Bauteil bei unterschiedlichen Dampfdrücken der beiden Bauteilseiten durchdringt. Jedes Bauteil hat eine sogenannte „Wasserdampfdiffusionsäquivalente“. Betitelt als sd-Wert, gibt dieser Wert an, wie gut Wasserdampf durch ein Material bzw. Bauteil diffundieren kann. Wasserdampfmoleküle sind kleiner als Luftmoleküle.

Hochdiffusionsoffen:

- sd-Wert ≤ 0,3 m

- Diese Materialien lassen Wasserdampf sehr leicht diffundieren und gelten als besonders „atmungsaktiv“.

Diffusionsoffen:

- sd-Wert ≤ 2,0 m

- Auch hier ist der Widerstand gegenüber Wasserdampfdiffusion relativ gering, jedoch höher als bei hochdiffusionsoffenen Stoffen.

Dampfbremse:

- sd-Wert zwischen ca. 2 m und 1.500 m

- Hier liegt ein deutlich höherer Widerstand gegen die Wasserdampfdiffusion vor. Solche Schichten werden eingesetzt, um den Feuchteeintrag in Konstruktionen zu reduzieren, ohne ihn vollständig zu verhindern.

Dampfsperre:

- sd-Wert > 1.500 m

- Materialien mit einem derart hohen sd-Wert lassen praktisch keinen Wasserdampf durch. Sie dienen dazu, den Diffusionseintrag fast vollständig zu unterbinden.

-> Konvektion

Bei Konvektion handelt es sich um Strömung der Luft. Im Bauwesen wird die Konvektion in Zusammenhang mit Undichtheiten gebracht. Dies betrifft insbesondere Undichtheiten im Bereich der Luftdichtheitsebene, da mit der konvergierenden Raumluft Feuchtigkeit in die Konstruktion eingetragen werde, wo sich diese als Kondenswasser niederschlägt.

Grundregel:

- Ungewollter Feuchteeintrag durch Konvektion (Leckagen) -> Trocknung über Unterspannbahn mittels Diffusion

-> Das "Selbst kompostierende Flachdach"

Bei dem selbst kompostierenden Flachdach handelt es sich um eine nicht selten anzutreffende Konstruktion, welche auf Grundlage der Umkehrdiffusion bzw. der Diffusion im Sommer in Richtung des Gebäudeinneren dafür sorgt, dass Feuchtigkeit aus einem Flachdach nicht entweichen kann und bereits nach kurzer Zeit zu erheblichen Schäden der Holzkonstruktion führt.

Bei unbelüfteten Konstruktionen gilt: Der Einbau von Dampfsperren mit einem sd-Wert höher 100 m entspricht nicht den a. a. R. d. T.

Die goldenen Regeln bei unbelüfteten Flachdächern:

- Gefälle größer 3 %

- Verschattung vermeiden

- keine Deckschichten (Beläge, Kies, Gründach)

- Einbau einer feuchtevariablen Dampfbremse (Luftdichtheitsebene)

- keine Hohlräume zwischen Dämmung und Dachhaut

- Luftdichtheit sorgfältig ausführen und Blower-Door-Test durchführen

- Holzfeuchte kleiner ca. 15 % beim Einbau